في الذكرى الـ15 لاستشهاده.. "محمد الدرة" حيّ يرزق (حوار)

محمد الدرة

كتبت-دعاء الفولي وإشراق أحمد:

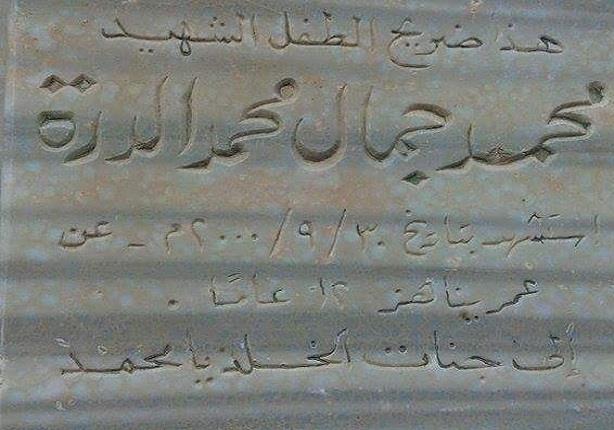

بجوار قبر الحبيب الصغير يتحلقون، لا ينقطعون عن وده، غير المرتبط بذكرى استشهاده، يجلس أخوته الصغار، من عرفوا أخيهم سمعا، واحتضنوا صورته؛ فكبر معهم بذكراه المترسخة. تمر الذكرى الـ15 لليوم الأول لفراق "محمد الدرة" لعائلته، لافظا شائعات المحتل لسنوات ببقائه على قيد الحياة، وهو كذلك في عزيمة والديه، وروح أخيه الوافد للدنيا عقب وفاته بعامين؛ فكان "محمد" آخر؛ اسما وصفة، عوضهم عن ابن قتله الاحتلال؛ فصار الشهيد حي يُرزق في نفوس أجيال عرفت كيف يولد من كبد الغدر ألف "درة".

كان "محمد" لطيف المعشر، محبوب وسط الجميع، مشاغب لكن يتحمل المسئولية، يتجاوز ويعترف بما فعل ببسمة على وجهه؛ فيسامحه الكبار كأنما لم يفعل شيئا، أحلامه تسبقه "كان بدو يطلع شرطي"، تحكي والدته آمال، منطلقا لا يخشى التجربة، لا يحب الجلوس في المنزل "يحب يتفسح.. يروح البحر.. ويرجع من المدرسة بدو يضل بالشارع"، حتى أن الوالد كان يتصل بها ليقول "بدي أرجع من العمل ألاقيهم بالبيت وخاصة محمد"، كان عصفورا لم تمنعه حواجز إسرائيل أو المستوطنات الموجودة بغزة من الطيران.

توقن الأم أن عطاء الله جزيل، رفعت ناظريها للسماء عقب استشهاد الدرة في 30 سبتمبر 2000، مُقسمة على الله ألا يردها خائبة "كان بدي في ولد زي محمد في كل شيء.. والله ما كسر خاطري"، عقب ذلك بأشهر وُلد "الدرة" الثاني، لم تهتم "آمال" وقتها بقول الخائفين: "ليش تسميه محمد؟ شوفي اسم آخر" لكنها ما استمعت لهم، منامها الذي رأته ليلة معرفتها بالحمل طمأنها "شفت قبر كبير وقبر صغير فعرفت إنه هييجي محمد".، فكان لها "محمد الدرة" في 29 نوفمبر 2002.

شديد الخجل، تكاد تنتزع منه الكلمات إن لم يكن لك معه علاقة سابقة أو لقاء، عنيد، "شقي"، هادئ في ظاهره، كثير الحركة والحديث بعيد عن أعين مَن لا يعرفه، بالحذافير يُشبه "محمد" أخيه الشهيد، إن لم يكن في الشكل فالطباع "حتى شبهه في التجاوزات".

"بسكليت" و"سكوتر" كانا رفيقا الشهيد "محمد"، يصنع أي شيء ليلعب بهما "في مرة نزل البسكليت من الشباك عشان يلعب" اعتادت الأم على "شقاوته"، كانت تعتذر للجارات إذا ما عبث بطريقته الطفولية وكن يتقبلن المقالب برحابة صدر "في مرة جت جارة بتشكي منه لأنه رن الجرس وهرب ع البيت وكان واقف ع باب المنزل بيضحك".

أمام البحر بغزة كانت تجلس آمال والأب والإخوة، يتقافز الصغار في المكان، بينما اختار "محمد" أن ينزل إلى الماء بمفرده، لم تغفل عيناها عنه؛ فلاحظت أنه غير ظاهر في الماء "وحسبته غرقان ولحقوه بعدها"، بينما كادت سيارة أن تدهسه حينما كان يقود دراجته. "هو ما كان يهمه الموت" مرارا أحضره أولاد عمه وقت أن كان في التاسعة من قرب الحاجز الإسرائيلي بمستوطنة نتساريم "كان ورفقاته بيطبشوا حجارة ع اليهود ويجروا"، لم تنفعل آمال عليه لأي سبب إلا تلك المخاطرة "تعبني كتير بسبب هيك لأنو ما كان يبعد عن محيط الحارة بتاعتنا إلا عشان يروح عند الحواجز".، كان الصبي مختلفا عن إخوته، نجا من الموت أكثر من مرة لأن "ربنا كان شايل له موتة أحسن".

الانتفاضة على أعتاب غزة، الأقصى انتهكت حرمته، أرئيل شارون رئيس حكومة الاحتلال المزعومة يتخطى ساحة المسجد بابتسامة صفراء خبيثة، تكاد تبلغ القلوب الحناجر، يتأجج الغضب في النفوس، من شباب القدس إلى رفاق القطاع سلام موصول، وآل "الدرة" حال كثير من أهل غزة، يتلمسون الأحوال على التلفاز، لم يدر بخلدهم أن الثورة على الأبواب، وسيشعلها ثاني أبنائهم، برغبة طموحة لحبه في امتلاك أسرته لسيارة، ينتقيها هو لهم.

كان الصغير يشعر بدنو الأجل "أكتر من حدا حكالي بعد ما استشهد إنه كان بيسأل عن الموت" قالت والدة "الدرة"، قبل استشهاده بثلاثة أيام سأل ابن الثانية عشر عاما والدته "هو اللي بيموت عند النتساريم بيبقى شهيد"، لم ترد عليه ظنا منها أنه تأثر بذهابه هناك، وتركته عابسا يفكر كعجوز يراوده هم الوطن والاحتلال والقتل، حتى أنه ليلة استشهاده جلس معهم مطرقا أمام التلفاز يشاهد "شارون" يقتحم الأقصى، لم ينفعل على غير عادته ولم يحاول الهروب كي يضرب الإسرائيليين بالحجارة.

صباح يوم 30 سبتمبر لعام 2000، تزين صغير العمر كبير الطموح، ليصحب أبيه إلى سوق غزة الدولي، الواقع بأول القطاع، والذي يبعد عن مسكنهم في مخيم البريج-وسط غزة- نحو 9 كيلو متر. السعادة تملأ نفس الصبي، لتحقيق أمنيته في شراء سيارة كبيرة، لم يتوجس الأب خيفة من أي خطر "الوضع كان طبيعي لسه مكنش الشرارة متأججة".

ودّع الأب والابن أهل البيت وهمّا في طريقهما للسوق، الذي بلغاه لكن لم تلق أي سيارة إعجاب الصغير، فعادا أدراجهما بطريق المنزل مستقلين سيارة تاكسي اُستوقفت بمنتصف الطريق "تقريبا بمسافة 3 كيلو عند دار للمعلمات كان الشباب حاطين حواجز"، أخبر الثوار ركاب السيارة أن يتخذوا طريقا أخر، بالشارع المقابل لمستوطنة "النتساريم" المسمى "صلاح الدين" ترجل "الدرة" وأبيه متخذين المنطقة الشرقية للبعد عن الأحداث، لم يتراءى إلى سمع جمال الدرة صوت إطلاق رصاص قبل تقدمهم بالسير، حتى باتوا على مقربة نحو 70 مترا من الموقع العسكري الصهيوني، فانهال عليهم الرصاص، لينبطح الأب وولده أرضا خلف ذلك الجدار الشهير.

نحو 45 دقيقة كما يقول الوالد استمر إطلاق الرصاص صبّا فوق رؤوسهم كزخات المطر، لحظات باتت محفورة خلالها بذهن الأب "كأنه فيلم أكشن"؛ عن أول رصاصة تلقاها صغيره في رجله اليمنى، صرخته الأولى الأبية "أصابوني الكلاب"، حكيهما المستمر وحثه له على الصمود وهو الابن حين أصابته رصاصة في يده "متخافش أبي من الكلاب هدول"، حسرته التي طالت حين وجده مسجيا، رأسه على رجله اليمنى بينما تنساب الدماء من ظهره جراء الرصاص المخترقة لصدره "قديش حاولت أحميه".

العناية الإلهية رغم رحيل "الدرة" بدت جلية حوله وأبيه؛ لم تصل سيارة الاسعاف التي استنجد بها الأب حين تمكن بعد عناء من الاتصال بزوج شقيقته "كان صحفي بيغطي الأحداث رأيته من بعيد"، كما لم يصيبهم ذلك الصاروخ الصغير المقذوف صوبهم "رانجه" -كما يقول الأب؛ إذ تصدى له الرصيف المنبطحين عليه، فلو تأخر العامل الزمني لأي من المشهدين أو التقيا معا لكان كفيل بقلب موازين الأمور لما هو أسوأ من موت الصبي، الذي أشعل برحيله فتيل الانتفاضة الثانية.

ذاعت شاشات التليفزيون مشهد قتل "الدرة"، لم تره الأم لكنها لمحت صورة صبي صغير متوفى، فقالت لعمتها المتواجدة معها "هاي في شبه من محمد"، سكتت العمة التي شاهدت الواقعة ولم تخبر الوالدة، دقائق وطُرق الباب، فكان الجيران يلقون الخبر على مسمعها، فُجعت "آمال"، مصابها حينها كان مضاعف، ظنت أنها فقدت زوجها وابنها، وكاد عقلها أن يشت بمجيء جثة "محمد" فقط ودفنه بعد صلاة العصر في غيبة أبيه، الذي علمت ببقائه على قيد الحياة في العاشرة مساء اليوم، ليدمى القلب برحيل سندها الثاني، مَن عرفته متحملا للمسؤولية.

كرجل يعرف ما له وما عليه كان "محمد"، في أحد الأيام صحبه الوالد ليبقى مع أولاد خالته خلال شهور الصيف، كي يتعلم صنعة الألومنيوم، ظن الأب والأم أن طفلهما سيلهو أثناء العمل، إلا أن "آمال" تفاجأت به يوما وقد أصلح لها فتحة ولوج المفتاح في الجرار الذي يملكونه "وكان ما بقاله في العمل كتير"، ثم قام بتركيب ألواح بلاستيك لشباك منزلهم واعدا أمه أن "يركب مطبخ ألومنيوم لما يبقى معه مصاري"، كان ودودا، يحنو عليها، يُحضر لها الهدايا كلما استطاع، كصورة المسجد الأقصى المُعلقة بمنزلهم قبل أن يدمره القصف "جابها من السوق ولما إجا ع البيت قولتله والله حلو وراح جابلي واحدة أكبر فعلقتها".

كأن محمد استشهد الآن.. حالة لم تفارق آل "الدرة" منذ رحيله، لكنهم لم يشقوا بها أبدا، إذ تغمرهم طاقة محبة، تأنس عتبات المنزل بالزائرين ودا للصغير، وفود تلوك ألسنتهم بذكرى الشهيد، تذكرهم به ويوم استشهاده وهم المنقطع عنهم النسيان، يتفاجأ الأب طيلة 15 عام بعظيم فعل صغيره "يجي على البيت ناس يحكوا كيف محمد كان بيساعدهم.. في ناس كان يروح على بيوتهم ومعرفهوش غير لما استشه"، تُطيبُ الأفعال خاطر الوالدين، تشد على أيديهم، تعزز يقينهم أن موته "فخر"، وما حياتهم بعده إلا "كرامات من الله".

آلاف الأطفال الفلسطينيين قتلهم رصاص الاحتلال، ووقعوا تحت بطش أسرهم غير أن "الدرة" ظل رغم مرور السنين أيقونة، تحركت لها مشاعر صغار العالم العربي الغضة، فعرف الجيل الشاهد لاستشهاد "الدرة" معنى الغضب لقضية، وتخطى سمعهم الحدود، انتقلت حكاياتهم لتقوى عزيمة الأب الأشد ألما لفراق صغيره بين يديه، "اتحكى لي أن طفل مصري بالصف الرابع خرج من مدرسة وحمل بإيده حجر وبده يطلع على الحدود ليضرب به الاحتلال" يقول الوالد عن مثل تلك الروايات التي سللت لنفسه اليقين قبل 15 عاما –ولا زالت- بأن "محمد مو ابني لحالي ده ابن كل حر في العالم".

صبوح الوجه، مَثَلُهُ كالأطفال، لكنه لم يقبل أن يكون صغيرا في نظر الأخرين "محمد كان عقليته أكبر من جسمه وعمره"، يرافق مَن هم بالعشرينات. كاره للظلم، إن أبصره بطريقه يركله ما استطاع إلى ذلك سبيلا "لما يمشي في الشارع ويلاقي حد مظلوم يقف وينصره"، محب للرسم، لا يدع مناسبة إلا خط بريشته صورة لما يحب يهديها لمن يحب، فلا تزال صورة المسجد الأقصى التي أهداها لوالدته عالقة بذهن أبيه.

بين عشرة أشقاء أكبرهم "إياد" ثمة أربعة جاءوا بعد استشهاد "الدرة" هم "رؤية، براءة، محمود"، وبينهم "محمد" البالغ من العمر 13 عاما، الذي عرف عن الشهيد من كل مكان؛ التلفاز، الصحف، ضيوف والده الذين يتحدثون عنه، بينما لا يخطأ "محمود" -7 أعوام- أصغر الأخوة وجه أخيه إذا ظهر على شاشة التلفاز، فيصيح في المنزل فرحا مناديا أبيهم "سيدي.. سيدي هاد محمد".

لا تُبالغ السيدة الفلسطينية يوما في الخوف على أبناءها، لكل شيء سبب كما تُدرك، فمحمد كان يخرج للتظاهرات أحيانا بالإضافة لذهاب للحاجز، لكن الموت جاء في يوم عادي لم يتوقعه أحد، وبعد ما أخذ منها الاحتلال قرة عينها لم يغلبها الخوف سوى بأوقات القصف الإسرائيلي، تضايقها أصوات الطائرات التي لا تهدأ ويرعبها هدم المنازل وموت الأطفال بشكل عام "سواء حدا من ولادي أو غيرهم"، فإذا جاءها "محمد" خليفة الشهيد- ليخبرها أنه سيناضل ضد إسرائيل فلن تمنعه "هي موته.. لو هيك فيموت شهيد أحسن".

لم يتغير حال آل "الدرة" بعد رحيله، أو هكذا يرى الأب، اللهم إلا مزيد من الإيمان بالقضية "تم تهديدي 3 مرات على الجوال إذا ما تنازلت على القضية اللي رافعها ضد الاحتلال راح ادفع الثمن" وقد دفع أسرة الشهيد الثمن.

في حرب غزة عام 2008 والتي جاءت عقب تلك التهديدات، دُمر منزل "الدرة" بالكامل جراء القصف، لكن اللطف ألم بهم، وخرجوا جميعا سالمين إلا مقتنيات الشهيد، رحلت كما رحل صاحبها بأيدي غادرة، لم يبق لهم إلا القليل، والكثير منها يودعه القلب في خزائنه، غير أن سرعان ما صمم الأهل على العودة لمنزلهم معمرين إياه، إلا أن يد الاحتلال قصفت المنزل مرة أخرى عام 2014 "مدرعتين كانوا داخلين على أطراف المخيم ضربوا على البيت"، انهالت أسقف البيت، لكنهم ظلوا بخير، فقط غادروه نحو 15 يوم، ليرجعوا إليه في كل مرة بعزم أشد من سابقه.

شرارة الانتفاضة المشتعلة في 28 سبتمبر 2000 بكافة أرجاء فلسطين، توقفت في 8 فبراير 2005 بتوقيع هدنة "ِشرم الشيخ" بين محمود عباس و"شارون"، لكن المقاومة لم تتوقف، وشهدت السنة السادسة لذكرى استشهاد "الدرة" خلو غزة لأول مرة من أقدام الاحتلال بعد انسحابه بالكامل في أغسطس 2006، فمنذ ذلك الحين لم يعد هناك وجود للمضايقات الإسرائيلية الشخصية لوالد "الدرة"، التي وصلت لمثوله خمس مرات للتحقيق منذ استشهاد ابنه "كان يجي لي دعوات من الدول العربية للعلاج.. كل ما أرجع اقضي الليل في تحقيقات حتى ترسل السلطة الفلسطينية سيارة تاخدني"، ورغم ذلك لم تتحسن حياة الرجل الخمسيني "صارت المعاناة مع المعبر المقفول".

تمر السنوات ويزداد معها جبروت الاحتلال، مقابل مقاومة يقل الدعم العربي والدولي لها، ورغم ذلك تحصد فلسطين نقاط ضد الاحتلال؛ فيُرفع العلم الفلسطيني لأول مرة على مقرات الأمم المتحدة، وتصمد ذكرى "الدرة" في وجه الماكرين زيفا، وتتهلل أسارير الوالدين كل عام بالحديث عن فلذة كبدهما الراحل، بينما يكبر "محمد الدرة" الثاني أمامهما، يعاند إسرائيل بذهابه لتلقي العلم، في أسوأ الظروف بعد عام من الحرب الأخيرة، بالمدرسة ذاتها التي تعلم فيها أخوه الشهيد بمخيم "البريج".

فيديو قد يعجبك: