"حقيبة فارغة وبصلة ومريلة".. أدباء ومثقفون يتذكرون "شقاوة" أول يوم دراسة

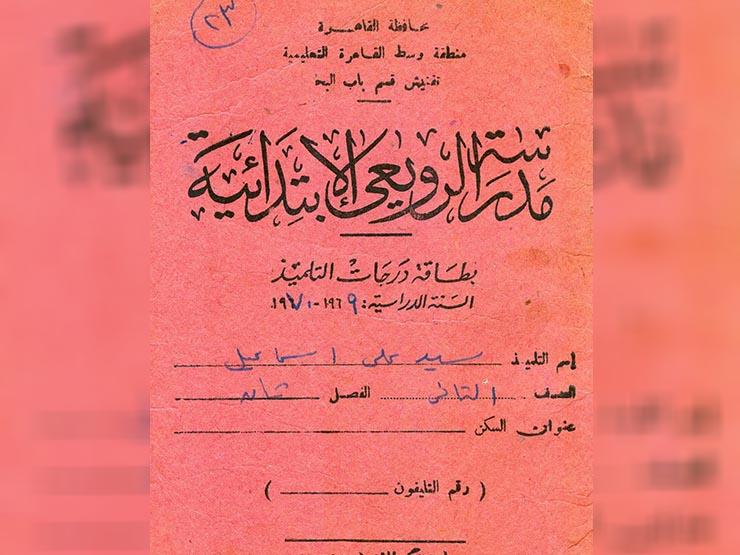

صورة نادرة للدكتور سيد علي إسماعيل

كتب- محمد عاطف:

أحداثه لا تغيب عن الذاكرة، يحملبين طياته وقائع مبهجة، وأخرى مزعجة، فيه كان بداية التعود على الاستيقاظ مبكرًا، وحمل الحقائب المملوءة بالكتب، وارتداء زيًا خاص، ومشاهدة أحرف اللغة العربية والأرقام على لوحة كبيرة سوداء للمرة الأولى، وتزامنا مع اليوم الأول للعام الدراسي، فتح عدد من المثقفين وكبار الكتاب خزائن ذكرياتهم للحديث عن أول يوم دراسة.

البداية كانت مع الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الذي قال إنه تلقى تعليمه في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وإن مستوى التعليم في هذه الحقبة كان متميز جدًا.

وقال عبد الحميد لـ"مصراوي": كان التعليم في أيامنا ذا مذاق خاص، وكنا نمارس الأنشطة الطلابية مثل الرسم والموسيقى والتربية الرياضية والمسرح، وغيرها في المدارس الحكومية الفسيحة، والتي تقل كثافة عما عليه أفضل المدارس الآن".

وأضاف عبد الحميد: "تعلمنا من مدرسينا، أفضل القيم وأجمل الأخلاق، وكل همهم هو فهمنا للدروس".

أما الشاعر محمد الحمامصي، فيقول إن ذكرياته مع أول يوم دراسة، بدأت قبل بدء العام الدراسي الأول بأسبوع.

ويضيف: "اصطحبني أبي لمحل "الجزماتي" الذي أخذ مقاس قدمي لصناعة حذاء، وقام باعتباره خياطا بتفصيل المريلة التي كانت من قماش تيل ناديا، وأيضا الحقيبة التي كانت من ذات نوع القماش، عبارة عن جيبين متقابلين كل جيب يكفي لكتاب 28 في 20 سم، تفصلهما مساحة 10 سنتمتر تحقق نوعا من الاستقلالية لكل جيب، إضافة لحزام يحملها على الكتف.

وأضاف لـ"مصراوي": "أذكر أنني ذهبت يومي الأول بمفردي، بحقيبة فارغة، مع مصروف "نكلة" ـ خمس مليمات ـ وعند دق الجرس النحاسي الفخم الرائع، وبدأ الطابور، ظهر الناظر ومعه المدرسين والتزم كل صف من صفوف المرحلة الإبتدائية في حوش مدرسة صلاح الدين الأيوبي، وهنا تجلت أناقة النظام، هناك أمام كل صف من الأول إلى السادس مدرس، وكانت الأعداد قليلة تتراوح ما بين 10 و15 طالب في كل صف.

بعدها مر هذا المدرس من الأمام طالبا مد الكفين ثم قلبهما على ظهرهما حيث راجع نظافة اليدين والأظافر بشكل خاص، وطالب من رأي أظافرهم طويلة أو أيديهم متسخة بقص الأظافر، وتنظيف اليد وإلا سيكون هناك عقابا شديدا بعد ذلك.

وواصل الحمامصي: "الأمر الجميل والذي لا يزال في ذاكرتي أنه شهد لعبي ومرحي وشقاوتي أنا وأصدقائي هو حوش المدرسة، الذي كان نموذجا للحوش الذي تقضي فيه فسحة ممتعة، فهو متسع للعب كرة القدم، والاستغماية وسباق الجري والشجار وغيرها، وبنهايته هناك حديقة صغيرة مظللة بالخوص واللبلاب وتطل منها أشجار قصيرة، وقصريات الورد، كما تتوسطها مقاعد خشبية، فهنا كانت تقام حصة الزراعة والموسيقى، لكن لم يكن هناك مانعا للجلوس فيه للثرثرة بيننا نحن الصغار.

وختم الحمامصي بقوله: "على الجانب الآخر من الحوش 4 حنفيات مياه، وأيضا المدرسة نفسها كان بينها وبين النيل خطوات معدودة بل يمكن القول أنها كانت تطل على النيل".

أما الروائي محمد صالح البحر، فقال: "أول يوم دراسة بالصف الأول الإبتدائي، للعام الدراسي 74/75، هو الذكرى الأجمل لأمي معي، ما زلت أذكر تلك الفرحة التي راحتْ تفرش عينيها بنزات رقيقة من الدموع، وهي تمسك بيدي مع أولي خطواتنا في الشارع، ونحن نخرج من باب البيت إلى المدرسة".

وأضاف صالح البحر: "كان الشارع مكتظا بالأولاد والبنات الذين يسيرون في نفس الطريق، ويرتدون نفس الزي البني الفاتح للمرايل التي تكسوا أجسامهم جميعا، غير أن الذين يسيرون لأول مرة، كانت تزينهم الجلابيب السوداء للأمهات اللواتي يمسكن بأيادي أبنائهن".

وواصل: "بدأ المشهد شبيها بيوم العيد، لكن الزحام والفرحة وتداخل الأصوات، لم يحجبوا عن عينيّ نظرة أمي، وهي تكاد تتمزق بين الفرح والحرص رغم قبضتها الشديدة علي يدي، والتي لا تكل عن فحص كل الأشياء التي تمشي معي إلي جوارها، المريلة والحذاء والشنطة وشعري، وكل ما اجتهدتْ على مدار شهر مضى قبل هذا الصباح الرائق، لكي يأتي على أكمل وجه ممكن".

وأكمل صالح البحر: "لم يعدل تلك النظرة العظيمة في حياتي من بعد، سوي نظرتها هي أيضا، يوم أتيت من المدرسة مريضا بعدها بأربع سنوات، وأخذني النوم من شدة التعب حتى قبيل الغروب، استيقظت على ما يشبه الصباح تماما، فاعتقدت أنني تأخرت عن المدرسة، كنت وحدي في الغرفة وأمي مع النساء في الشارع، فارتديت مريلتي بسرعة، وخطفت شنطتي، ورحت أعدو باتجاه المدرسة، نظرة الخوف والهلع التي لمحتها في عينيّ أمي وأنا أخرج من البيت، والتي لم تهدأ حتى لحقت بي في آخر الشارع وضمتني إلى صدرها، لا تزال حية ونابضة بداخلي، ولا تكل عن تذكيري إلى الآن، بحجم النعم التي تغدقها علينا محبة الله، وأن التفاصيل الصغيرة التي يلقيها في طريقنا، هي التي ترسم لنا الطريق إليه".

أما المؤرخ المسرحي الدكتور سيد علي إسماعيل، رئيس المركز القومي للمسرح الأسبق يقول عن ذكرياته مع أول أيام الدراسة: "أتذكر اليوم الأول في الدراسة عام 1968؛ وكأنه بالأمس، ففيه ذهبت إلى مدرسة الرويعي الإبتدائية – الموجودة حتى الآن خلف صيدناوي بالأزبكية، بصحبة زوجة عم أمي؛ لأنها أصرّت على ذلك حيث توسمت فيّ النبوغ منذ الطفولة، فأرادت أن تضع بصمتها في حياتي بأن يكون لها فضل توصيلي إلى المدرسة في أول يوم".

وأضاف إسماعيل: "في هذا اليوم بدأت أكتشف أن المدرسة ساحة للانطلاق والشقاوة، بل إلى الشيطنة، فكنت نموذجاً غير مسبوق، في شقاوة الأطفال".

وتابع: "أتذكر أن جميع الطلاب كانوا يدخلون الفصل من الباب إلا أنا أدخله من الشباك، وأتذكر أيضاً أنني وضعت (بصلة) في مجرى صرف دورة المياة مما أدى إلى غرق دورة المياه بأكملها، وأنني كنت ألعب في ممر الفصول كرة قدم بواسطة ثمرة الدُووم (الصلبة)، التي ركلتها بقوة فأصابت وجه شخص وكسرت نظارته، وهذا الشخص كان مفتشاً من الوزارة يزور المدرسة، وأتذكر إنني كنت نابغة في الرسم، لدرجة أنني كنت أقوم برسم الدرس المطلوب لجميع الطلاب في حصة الرسم، وفي وقت قياسي، تكفيراً عن شقاوتي في جميع الحصص الأخرى.

وواصل إسماعيل: "بكل أسف كانت شقاوتي تطغى على نبوغي العلمي، فكانت مُدرستي "الأبلة" كما كنا نناديها، تعطيني درجاتي المستحقة، وكانت مرتفعة نوعاً ما، ولكنها تكتب عكسها في الملاحظات، ومازلت أحتفظ بشهادتي في السنة الثانية الإبتدائية عام 1969 بدرجاتها، وملاحظاتها، كما أحتفظ بصورتي مع طلاب فصلي من الذكور عام 1971، حيث كانت هناك صورة أخرى للبنات.

وأكمل إسماعيل: "في هذا التوقيت كانت (المُدرسة/الأبلة) تستمر مع الطلاب طوال أربع سنوات، وفي العامين المتبقين يقوم بالتدريس أكثر من مدرس حسب التخصص (عربي وحساب ومواد اجتماعية .. إلخ). والحق يُقال: لولا مُدرستي (أسماء الزفتاوي) ما كنت حصلت على الإبتدائية، ولم أكن ما أنا فيه الآن؛ حيث إنها غيّرت مجرى حياتي من البداية"

وأضاف إسماعيل: "حدثت أمور كثيرة بفضل هذا التغيير، ولكني سأتوقف عند أمرين: "الأول أن من الطبيعي أن المُدرس يخشى من الناظر، وهذا أمر طبيعي ورأيته مع جميع مدرسي المدرسة إلا مع أستاذتي (أسماء الزفتاوي)، حيث كان الناظر يدخل الفصل من أجل التفتيش على دفتر التحضير للمدرسة، فكان يدخل ويخرج منحنياً أمامها وأمامنا، وعلمت فيما بعد أنها أعلى منه درجة ومؤهلاً، وأنها تقوم بالتدريس لأنها مؤمنة برسالة التعليم، لذلك رفضت منصباً كبيراً في الوزارة من أجل بقائها مُدرسة".

أما الأمر الآخر فكما يحكي إسماعيل: "في صباح أول يوم من الأسبوع الثاني لبداية دراستنا في الصف الخامس، وهو الصف الذي انفصلنا فيه عن مدرستنا أسماء الزفتاوي، ليدرس لنا مدرسون آخرون، وفي طابور الصباح، الذي كان يستغرق حوالي الساعة، وجدناها تمسك بالميكروفون وتقول: "جميع طلاب فصل (خمسة ثاني) تصعد فوراً إلى الفصل، ولا تقف في طابور الصباح، وبالفعل صعدنا لنجدها تقول لنا وبحزم: مرّ أول أسبوع لكم في الدراسة بعيداً عني، وسمعت من أحد المدرسين إنكم ضعاف في الحساب، وهذا أمر أغضبني ولا يليق بأن يُقال عن تلاميذ درّست لهم أسماء الزفتاوي هذا؛ لذلك طوال هذا الشهر لن تحضروا طابور الصباح، وكل يوم ساعة كاملة مراجعة لعلم الحساب في السنوات الأربع الماضية.

واستطرد إسماعيل: "هذا الموقف تزامن من كلمة سمعتها من أحد الأقارب، عندما كان يتحدث عن عدد الطلاب في العائلة في الصف السادس الإبتدائي، فقال أحدهم إنهم سبعة، فقال الآخر لا إنهم ستة فقط، ويجب حذف سيد منهم لأنه يعمل في محل أبيه التجاري، ومن المؤكد أنه سيرسب ولا داعي لوضعه منافساً مع بقية طلاب العائلة الذين يذاكرون ليل ونهار، أما سيد فمشغول بعمل والده".

ويضيف: "سمعت هذا بأذني، وربطته بما تقوم به أستاذتي أسماء الزفتاوي، فقررت أن أجتهد وأتفوق على الجميع، بجانب عملي مع والدي أيضاً".

وختم إسماعيل: "بالفعل حصلت على أعلى مجموع في العائلة، وكانت مفاجأة للجميع، وهذا التفوق تمسكت به وحافظت عليه، مع تمسكي بالعمل في محل والدي ومهنته، التي لم أتركها إلا بعد حصولي على الدكتوراه عام 1994، رحم الله مدرستي (أسماء الزفتاوي)، التي لولاها ما كنتم سمعتم يوماً ما باسم الدكتور سيد علي إسماعيل".

اقرأ أيضاً:

خوف وبكاء وحلم بعودة الأجازة.. نجوم الفن يحكون عن ذكريات أول يوم دراسة

جواب استثناء لصلاح.. ذكريات نجوم الكرة مع المدارس: لعب وجد وتزويغ

"استغربت خوفي من الناظر وأنا وزير".. فتحي سرور يحكي ذكريات الدراسة

"مريلة وقطة في الشنطة".. 5 وزراء يحكون لمصراوي ذكريات أول يوم دراسة

"كرة القدم والشورت المكوي".. "فهمي وحواس" يرويان ذكريات أول يوم دراسة

فيديو قد يعجبك: